AERODYNAMISME ET MOUVEMENT

L’aérodynamique

est une branche de la mécanique des fluides qui s'intéresse aux

phénomènes résultant des mouvements relatifs des corps par

rapport à l'air. Ici, l’étude du déplacement d’un aéroglisseur

constituera notre exemple d'application de l'aérodynamique.

Pour étudier ce déplacement, on peut tester l’appareil

dans une soufflerie aérodynamique. Une soufflerie aérodynamique

est un dispositif expérimental utilisé en aérodynamique pour

simuler les conditions rencontrées par tout corps se déplaçant

dans l'air. Un corps étudié dans une soufflerie est placé,

immobile, dans un écoulement artificiel d'air ou de gaz.

Exemple :

Schématisation d’une soufflerie

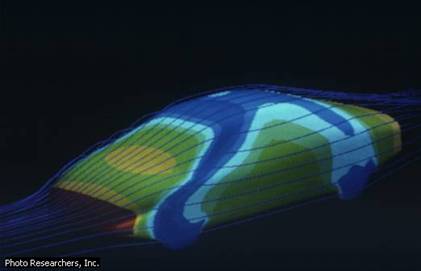

Par exemple, voici les résultats obtenus pour le test de la carrosserie d’une voiture dans une soufflerie aérodynamique :

Simulation

en CAO : La répartition de la poussée du vent sur la

carrosserie d'une voiture est simulée sur ordinateur dans le

cadre de la conception assistée par ordinateur (CAO). Les zones

rouges représentent les zones de poussée élevée, les zones

bleues celles de faible poussée.

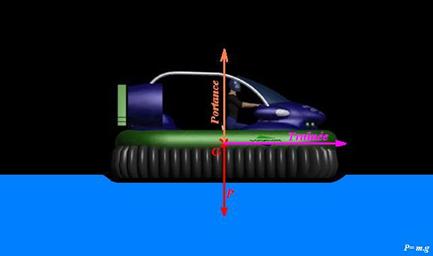

Le mouvement

relatif de l’air ambiant et l’action du fluide survolé

sont à l’origine des forces et moments agissant sur un aéroglisseur.

Un moment d’une force par rapport à un point quelconque O d’un

objet, ici l’aéroglisseur, est le produit de la force par

le bras de levier de cette force : travail de cette force.

Les mouvements de l’air ambiant peuvent être déterminés

avec précision par des calculs ou des essais en soufflerie. En

revanche, l’action du fluide survolé est difficile à déterminer,

car ils dépendent du contact ou non des jupes de l’aéroglisseur

avec la surface survolée.

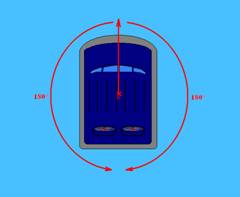

1) Notion d’angle d’incidence et de dérapage :

D’ailleurs,

les études aérodynamiques faites sur les avions donnent les mêmes

résultats que pour les aéroglisseurs, à la différence que la

surface survolée ne se trouve qu’à quelques centimètres

en dessous de l’aéroglisseur.

On notera i et j

les angles d’incidence et de dérapage. Pour un aéroglisseur,

i varie entre +5° et –5°, ce qui s’explique par la présence

proche du sol. En effet, pour un avion, on recueille des résultats

de +10° à –25°. Et l’angle de dérapage j varie de

-180° à +180°, ce qui signifie qu’un aéroglisseur peut

effectuer un demi-tour complet sur soi en une seule manœuvre,

car l’angle a une valeur totale de 360°.

Exemple :

Schématisation de l’angle d’incidence

Schématisation de l’angle de dérapage

Définition

de l’angle d’incidence : c’est l’angle

formé par la corde de profil de l’aéroglisseur, c’est-à-dire

la droite horizontale passant par le centre de gravité G de l’aéroglisseur,

et le vecteur v de vent relatif. Cet angle est également appelé

angle d’attaque. Habituellement, un avion décroche lorsque,

à vitesse constante, l’angle d’incidence dépasse 5°,

augmentant ainsi la portance et rendant ainsi la vitesse

insuffisante. On dit que c’est la couche limite, c’est-à-dire

la couche d’air au contact de l’appareil, qui a décroché.

Ainsi, un aéroglisseur ne peut pas décrocher, car son angle d’incidence

ne dépasse pas +5°.

2) La traînée

:

Définition

de la traînée : c’est la résistance au

passage de l’air, donc parallèle et opposée à l’écoulement.

- La traînée

est proportionnelle au carré de la vitesse.

- La traînée

est proportionnelle à la surface exposée au vent.

- La traînée

est proportionnelle à la masse volumique du fluide

traversé.

- La traînée

est proportionnelle à un coefficient de profil de l'obstacle,

aussi appelé coefficient de traînée : Cx.

Formule de

la traînée :

T : Valeur

de la traînée en Newtons (N).

Cx :

Coefficient de traînée, sans échelle

? : masse

volumique du fluide en kg.m3 (1000 kg.m-³

pour l’eau, et 1,225 kg.m-³ pour l'air au

niveau de la mer).

V : Vitesse

relative en m.s-1

S : maître

couple, ou surface exposée au vent en m².

|

3) La portance :

Définition

de la portance : c’est la force qui a tendance

à soulever l’appareil.

La portance est

proportionnelle à la valeur au carré de la vitesse.

La portance est

proportionnelle à la surface, non pas le maître couple, mais

plutôt la surface de l’appareil incliné, projetée à l’horizontale.

La portance est

proportionnelle à la masse volumique du fluide traversé.

La portance est

proportionnelle à un coefficient de profil de l'obstacle, aussi

appelé coefficient de portance : Cz.

Formule

de la portance :

P : Valeur

de la portance en Newtons (N).

Cz :

Coefficient de traînée, sans échelle

? : masse

volumique du fluide en kg.m3 (1000 kg.m-³

pour l’eau, et 1,225 kg.m-³ pour l'air au

niveau de la mer).

V : Vitesse

relative en m.s-1

S : surface

projetée à l’horizontale en m².

Si la corde de

profil de l’aéroglisseur est parfaitement parallèle à l’écoulement

(donc incidence nulle), on obtient un Cz = 0, d'où

l'absence de portance. Ainsi, l’appareil ne s ‘élève

pas.

L’incidence

est limitée par la présence de la surface survolée (eau, sol),

quelques centimètres sous l’aéroglisseur, avec lequel il

ne doit pas entrer en contact, sauf dans des conditions anormales

et exceptionnelles.

La grande

valeur de l’angle de dérapage s’explique, en ce que la

vitesse par rapport au sol est le plus souvent imposée. Ainsi,

la vitesse aérodynamique peut avoir une direction quelconque,

par rapport à l’axe de l’appareil. Il arrive même qu'à

vitesse réduite par rapport au sol, et par fort vent arrière (condition

qui se réalise dans certains cas de manœuvre) la vitesse aérodynamique

soit dirigée d'arrière en avant.

4) Bilan :

Hypothèses

: solides et liaisons parfaits. Pertes internes (frottements

dans les liaisons) négligées devant les pertes externes. Régime

permanent, vitesse constante, surface survolée horizontale.

Référentiel terrestre : supposé

galiléen.

Choix du système isolé : l’aéroglisseur.